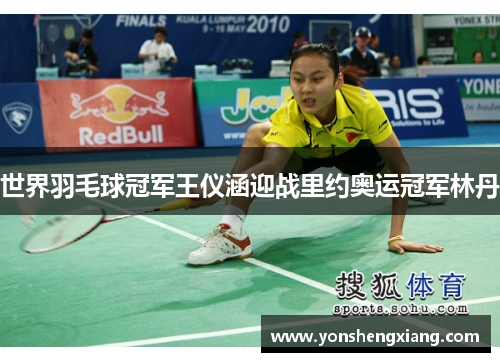

世界羽毛球冠军王仪涵迎战里约奥运冠军林丹

世界羽坛两位巨星——曾在国际赛场上叱咤风云的王仪涵与奥运金牌得主林丹的较量,始终是体育爱好者津津乐道的话题。这场跨性别、跨时代的虚拟对决,不仅承载着技术战术的碰撞,更是两种羽毛球精神的交融。本文从竞技风格、心理韧性、时代意义及技术革新四个维度,深入剖析两位冠军的独特魅力,探讨他们在对抗中如何诠释羽毛球运动的本质。通过对比攻防策略的差异,解读巅峰选手的成长轨迹,文章将带读者感受羽毛球的细腻美学与竞技哲学。

1、攻防策略对比

王仪涵的技术体系以缜密防守为核心,她的四方球调动能力堪称经典。身高臂长的优势让其控球范围覆盖全场,特别是对角劈吊与网前搓球结合,常使对手陷入被动防守。在2011年世锦赛关键战中,这种将对手钉在后场的战术,曾将当时的顶尖选手拖入体能消耗战。

林丹的攻势羽毛球则展现出截然不同的暴力美学。他的招牌跳杀时速常突破300公里,配合假动作的节奏变化形成致命组合拳。里约奥运会半决赛对李宗伟之战,连续三次突击直线得分的经典案例,印证其把握战机的能力已臻化境。

当矛与盾相遇时,比赛将演变为变速能力的终极考验。王仪涵的变速突击可能打破林丹的进攻节奏,而林丹势大力沉的扣杀又考验着她的防守极限。两人对变速球处理的微差异,或将成为决定胜负的毫厘之争。

2、心理韧性较量

职业生涯17次逆转取胜的记录,铸就了王仪涵的逆风战神称号。2012年尤伯杯团体赛中,她在局点连救7个赛点的壮举,展现出钢铁般的意志力。这种在绝境中仍然能保持手上细微控制的定力,恰恰是现代羽毛球最珍贵的品质。

林丹的赛场气场则源自对比赛节奏的绝对掌控。伦敦奥运会决赛第二局关键分,他在李宗伟握有局点时突然加快发接发节奏,成功打乱对手心理防线的案例,至今仍是运动心理学经典教案。这种对时机敏锐的捕捉能力,使其总能将压力转化为进攻动能。

心理层面的博弈或将主导这场跨时空对决。王仪涵若想破解林丹的心理压制,需要在多拍相持中建立自信;而林丹则需防止被拖入防守拉锯战,保持自己擅长的快节奏攻击模式。

3、技术革新演化

王仪涵代表的后场控制流派,是传统技术体系的集大成者。她对四方球落点的精准控制,融合了上世纪90年代印尼名将王莲香的技术精髓。但与现代选手相比,其主动变速的频率尚有提升空间,这种技术特点在与进攻型选手对抗时可能面临考验。

雷竞技raybet网页版林丹的技术体系则见证了新世纪羽毛球的三次革命。从早期暴力进攻到后期控网抢攻的转变,特别是2013年世锦赛展现的假动作技术,将羽毛球带入更加注重节奏控制的时代。其独创的鱼跃救球技术,更重新定义了防守的极限边界。

两人的技术碰撞实际是羽毛球发展史的两个重要节点相遇。王仪涵的古典控制与林丹的现代攻势如何交融,既考验技术适配性,也映射着器材革新对技术风格的影响,碳纤维球拍的普及显然为林丹式进攻提供了物质基础。

4、时代精神映照

作为女单黄金时代的代表,王仪涵的技术特点映射着集体主义训练体系的成果。她的技术动作教科书般标准,这是举国体制下千锤百炼的结晶。2010年亚运会团体赛的稳定发挥,正是这种系统性培养优势的集中体现。

林丹的成长轨迹则更具个人英雄主义色彩。从"超级丹"到"老将丹"的蜕变,展现了职业化改革的丰硕成果。他独创的技战术体系,打破了传统训练中某些程式化框架,这种创新精神正是中国羽毛球接轨国际的重要标志。

这场对决若真实发生,将是两种培养模式的价值对话。体制保障下的技术完善度对战职业化催生的个人创造力,这种碰撞或许会为未来羽毛球人才培育提供新的思路,既有体系化根基又鼓励个性化发展。

王仪涵与林丹的跨时空对决,实质是羽毛球运动发展不同阶段的智慧碰撞。前者代表传统训练体系下的技术完成度,后者彰显职业化改革的创新成果。他们在技术特征、战术思维方面的差异,恰恰构成羽毛球运动的完整生态图谱。

这场想象中的较量超越胜负本身,成为解读羽毛球运动本质的绝佳样本。它启示我们:竞技体育的永恒魅力,既在于技术边界的不断突破,也在于不同风格间的兼容并蓄。两位冠军的精神遗产,将持续影响着新生代选手在坚守与创新间寻找平衡点。